每週四上午九點,重慶某精神病院的護士站前總會準時出現一個消瘦的身影。 51歲的唐陽緊攥著那部老式翻蓋手機,手指機械地重複按下早已爛熟於心的號碼,聽筒裡傳來的永遠是冰冷的「正在通話中」。走廊頂燈的白光打在金屬柵欄上,將他的影子切割成碎片──這盞燈已經在他頭頂亮了十七年,從青絲照到白髮。

十七年前,唐陽被父親以「參加親戚婚宴」為由騙上車,目的地卻是精神病院的大門。彼時他剛被診斷為精神分裂症,暴躁時曾摔碎過母親最愛的青花瓷瓶。但當醫生三個月後宣布他「臨床治癒」時,父親卻將出院通知書鎖進了抽屜。此後6205個日夜,唐陽的生活被框定在六點起床、集體放風、十點熄燈的循環裡,連每週一次的通話時間都被精準控制在六十分鐘。院方曾三次將他送回成都老家,81歲的父親唐敘謹卻隔著小區鐵門撂下狠話:“除非你們簽保證書,否則我死也不會接這個炸彈回家!”

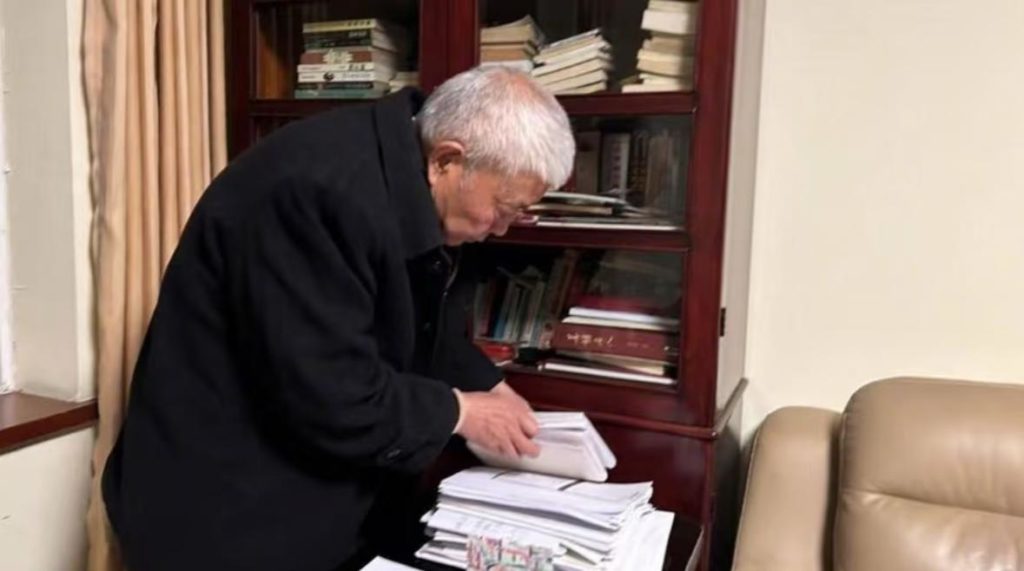

這場拉鋸戰撕開了中國上億精神疾病患者困境的冰山一角。根據《精神衛生法》,非自願住院病患病情穩定後本應回歸社會,但「誰送來誰接走」的潛規則卻讓醫院成了新型巴士底獄。主治醫生坦言,唐陽的病歷裡摞著三十多份出院建議,可當法律天平另一端放著家屬的“安全焦慮”,醫學判斷便成了風中殘燭。更荒誕的是,這位退休工程師父親每月領著兩萬元退休金,卻連兒子每月一萬元的治療費都拒絕支付,轉頭將積蓄投入股市——而被他視作危險分子的兒子,如今最大的暴力行為不過是把盒飯扣在護工身上。

在東莞電子廠流水線埋頭組裝零件的唐昭,是這場家庭戰役的「逃兵」。他至今記得哥哥高二那年突然從優等生變成「怪物」的夜晚,也記得父親把全家餐食像實驗室標本般精確分配時的壓抑。當母親臨終前還在為長子流淚,當家族群聊永遠屏蔽著精神病院的關鍵詞,這個逃離成都二十年的男人忽然發現:困住哥哥的何止是醫院圍牆?那些打著「為你好」旗號的監護權,那些用診斷書代替溝通的親情,早把血緣煉成了最堅固的鐐銬。

夜幕降臨時,唐陽病房的頂燈依然亮如白晝。這讓人想起歐洲中世紀用光明驅逐瘋癲的療法,現代醫學證明強光反而會誘發精神紊亂。類似的悖論正在現實中上演:昆明「心之光」社區康復機構裡,54歲的陳翔透過給老人端茶倒水找回了尊嚴;而更多患者卻因家屬拒絕簽字,在出院無望和社區歧視的雙重絞殺中枯萎。當某地將「頻繁撥打電話」列為異常行為監測指標時,人們突然驚覺──唐陽每週四那通永遠接不通的電話,何嘗不是文明社會編織的新型鐵鍊?

李小璐賈乃亮共同支持

李小璐賈乃亮共同支持